Swiss Life blickt auf eine lange und ereignisreiche Geschichte zurück. Von der Gründung, die nur mithilfe der damaligen Kreditanstalt möglich war, über turbulente Jahre nach dem 1. Weltkrieg bis zur Etablierung als relevante Lebensversicherung in Europa: ein Rückblick auf ausgewählte Episoden aus der bewegten Firmengeschichte.

Die Kreditanstalt als Garant

1855 beauftragte der Zürcher Regierungsrat Johann Jakob Sulzer den Juristen Conrad Widmer, sich vertieft mit der Idee einer schweizerischen Lebensversicherung auseinanderzusetzen. Als Widmer seine Vorstellung konkretisierte, brauchte er einen finanzstarken Partner, der das Vorhaben mit einem Garantiekapital unterstützte. Nach der ersten Absage einer Bank wandte sich Widmer an die Schweizerische Kreditanstalt, die spätere Credit Suisse, die ein Jahr zuvor gegründet worden war. Die Idee fand dort sofort Anklang und das Unternehmen erklärte sich bereit, mit dem gesamten Aktienkapital von 15 Millionen Franken für die Rentenanstalt zu bürgen. Die Kreditanstalt schoss die Gelder so lange als notwendig zu 5% Zins vor und erhielt dafür anfangs einen Anteil von 40% des jährlichen Reingewinns der Rentenanstalt.

Unter diesen Auflagen segnete die Zürcher Regierung 1857 die Gründung der Rentenanstalt ab. 1879 wurden die Statuten dahingehend revidiert, dass die Kreditanstalt aus den Garantiebeziehungen ausscheiden sollte, sobald die Rentenanstalt ein Vermögen von 20 Millionen Franken aufweisen würde. Dies war 1885 der Fall. Von da an wurde die Rentenanstalt zur Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit.

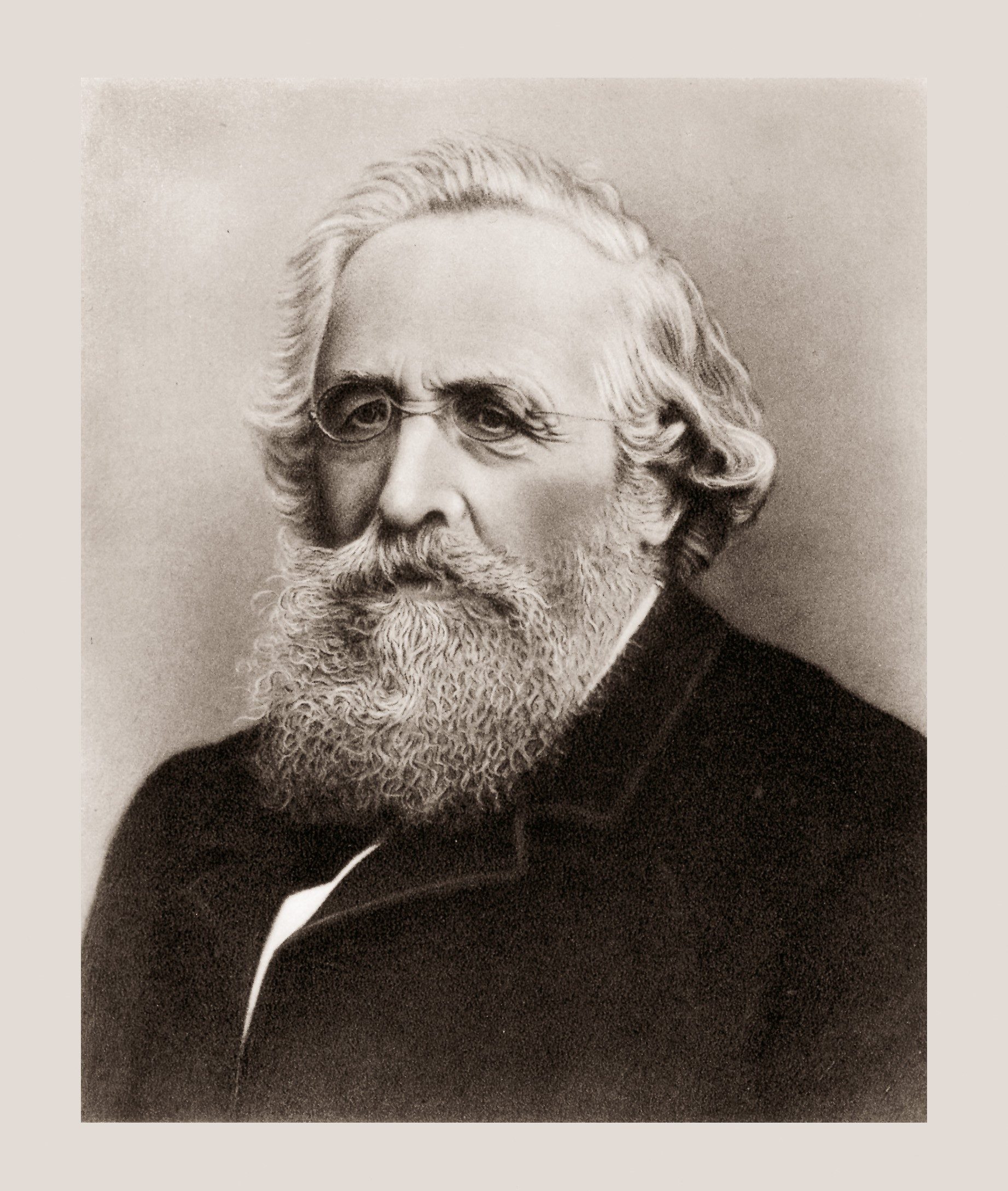

Jurist Conrad Widmer setzte sich 1855 mit der Idee einer schweizerischen Lebensversicherung auseinander. Zwei Jahre später wurde die Rentenanstalt gegründet.

Schneller Gang ins Ausland

Die Rentenanstalt dehnte ihre Tätigkeit bereits kurz nach ihrer Gründung auf das umliegende Ausland aus. Einerseits, um die eigenen Produkte einem grösseren Personenkreis zugänglich zu machen. Andererseits, um eine breitere Risikobasis zu schaffen, da die Gefahr der Ausbreitung einer Epidemie damals nicht zu unterschätzen war. Dies zeigte sich etwa 1918/19, als in der Schweiz viele Menschen einer Grippeepidemie zum Opfer fielen, darunter auch fast 700 Versicherte der Rentenanstalt.

So wurden bald Niederlassungen in Preussen, Hamburg und Bremen gegründet, später auch in Frankreich und Österreich. Auch in Konstantinopel, Tunesien, Algerien und Ägypten war die Rentenanstalt zeitweise engagiert. 1900 nahm sie zudem in den Niederlanden den Betrieb auf. Aus Zürich hätte sich die Rentenanstalt dagegen einst beinahe verabschiedet. Aufgrund eines Steuerstreits mit dem Kanton stand das Unternehmen 1888 kurz davor, den Hauptsitz nach Brugg im Kanton Aargau zu verlegen. Nach einer Einigung mit den Behörden liess sich die Rentenanstalt jedoch zum Verbleib umstimmen.

.jpg)

.jpg)

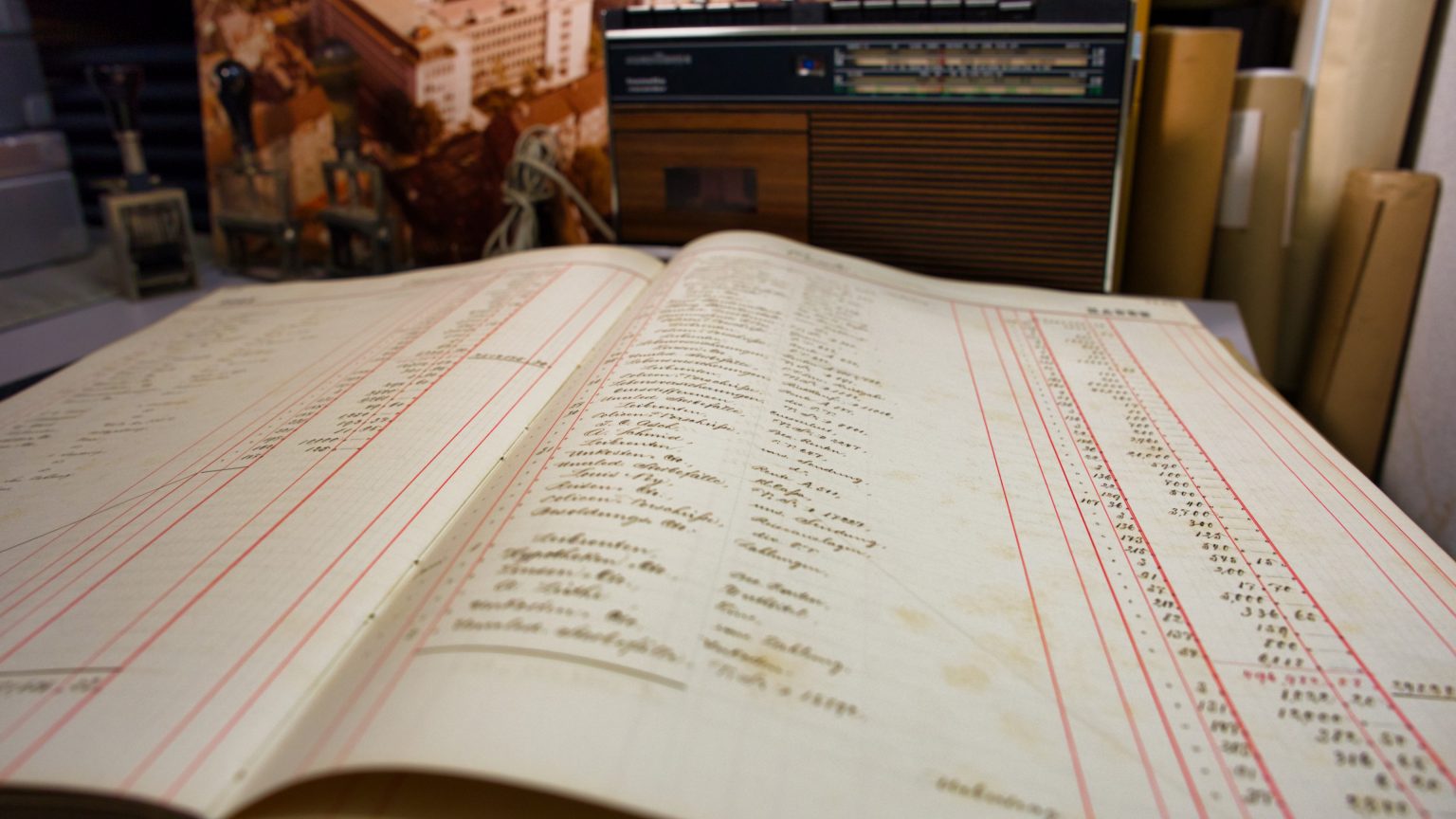

Am 6. Januar 1858 stellte die Rentenanstalt die erste Police aus. In den kommenden Jahrzehnten sollten viele weitere folgen.

Langsame Modernisierung

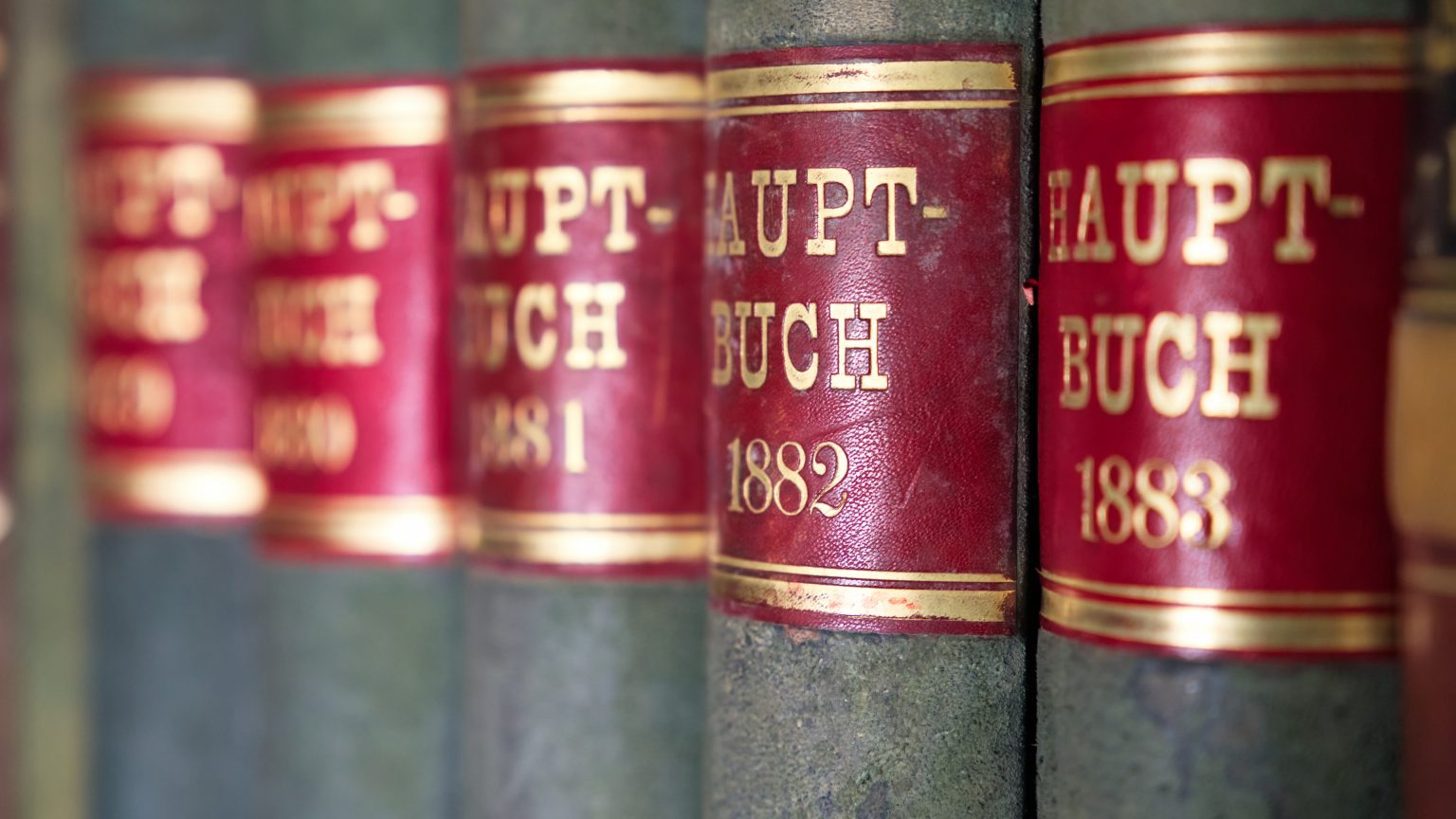

Zu Beginn war die Ausstattung der Büroräumlichkeiten der Rentenanstalt sehr bescheiden. In den ersten Jahrzehnten wurde im Sommer bei Tageslicht und im Winter bei Gaslicht und Petroleumlampen gearbeitet. Sämtliche Korrespondenz wurde mit Feder und Tinte geschrieben, auch die Jahresberichte. Direktor Conrad Widmer unterzeichnete bis auf wenige Ausnahmen die gesamte ausgehende Post selbst – bis zu seinem Rücktritt 1892.

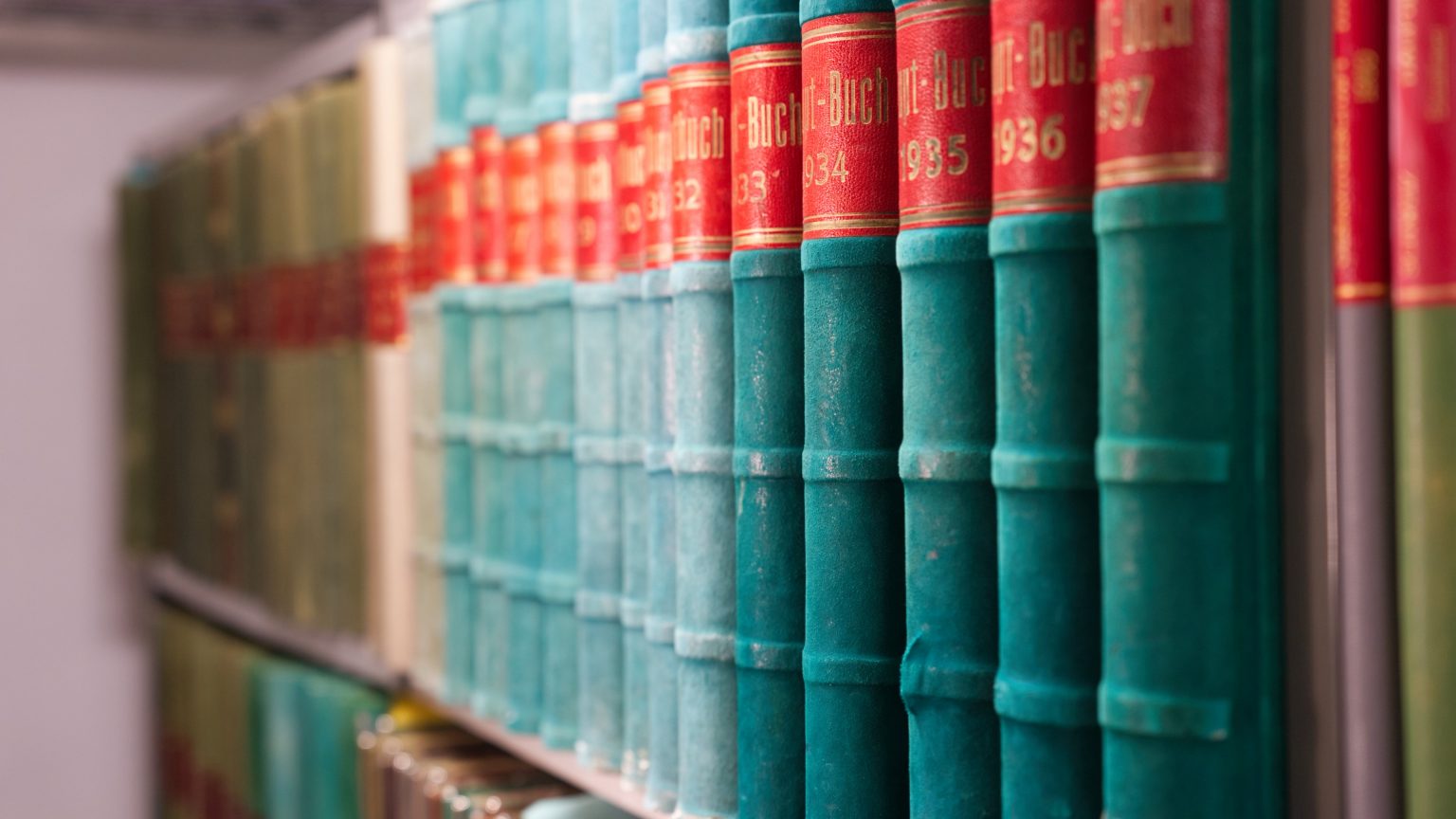

Der erste Telefonapparat wurde 1885 angeschafft – es war der einzige für das ganze Personal. Fast zeitgleich erhielt der Chefmathematiker eine Rechenmaschine, für die er sich gemäss Aufzeichnungen «überschwänglich bei der Direktion bedankte». Die Umstellung auf Schreibmaschinen erfolgte nur langsam, da in der Rentenanstalt noch lange auf die Kunst der Kalligrafie Wert gelegt wurde, insbesondere beim Ausfüllen der Policen. Diese wurden noch bis ins Jahr 1920 von Hand verfasst. 1926 erfolgte dann im Verwaltungsbetrieb mit der Einführung des Lochkartenverfahrens eine weitreichende Veränderung.

.jpg)

.jpg)

Was heute unabdingbar ist, wurde in der Rentenanstalt 1885 eingeführt. In diesem Jahr erhielt das Personal den ersten Telefonapparat. (Symbolbild)

Prämienzahlung durch Briefmarken

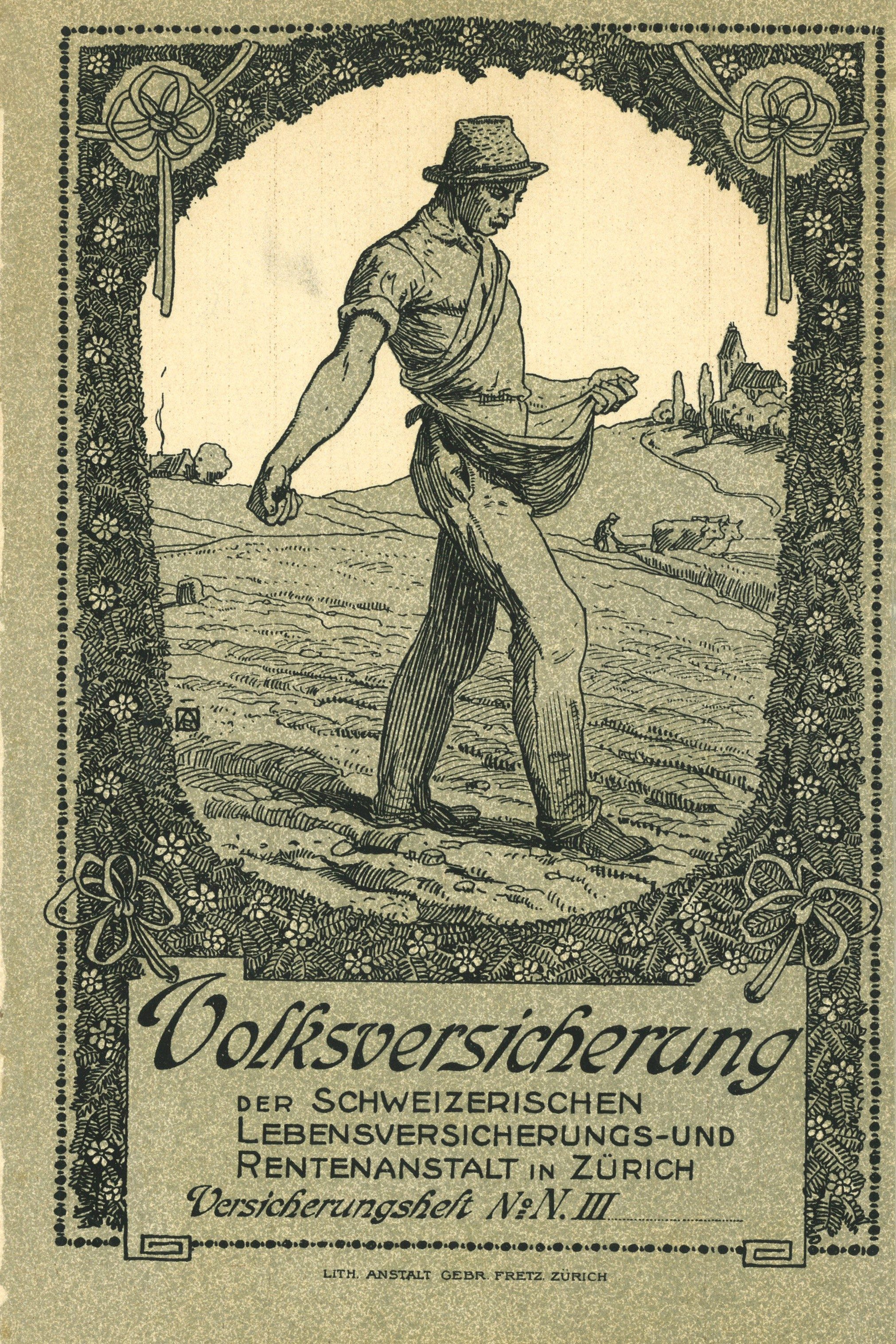

1892 beerbte Emil Frey den Gründer Conrad Widmer als Direktor der Rentenanstalt. Zwei Jahre später führte er in der Schweiz die Volksversicherung ein, die noch heute als Meilenstein in der Geschichte der Rentenanstalt gilt. Ziel war es, auch für die weniger gut gestellte Bevölkerung eine Lebensversicherung auf fester finanzieller und technischer Basis zu schaffen. Die Schwierigkeit bestand darin, eine einfache und günstige Form der Prämienzahlung zu finden, die den Verhältnissen der Versicherten entsprach. Frey hatte die Idee, mit der Post zusammenzuarbeiten, die über ein landesweites Netzwerk verfügte. Die Versicherten sollten ihre Prämien bei der Post bezahlen können. Dafür erhielten sie Briefmarken, die sie auf eine Sammelkarte klebten. War die Karte voll, schickten die Versicherten diese der Rentenanstalt zu, die sie anschliessend der Post übergab und dafür den Gegenwert erhielt. Diese Zahlungsart wurde später durch den Postcheck abgelöst.

Die Abteilung «Volksversicherung» wurde über Jahrzehnte von Mathilde Pfenninger aufgebaut und geführt. Sie stellte ausnahmslos Frauen ein, da in den damaligen Arbeiterfamilien in der Regel die Frauen das Geld verwalteten und damit auch die Ansprechpartnerinnen für die Versicherungsvertreterinnen waren. Die Volksversicherung war zudem die erste Abteilung, die 1940 in das neue Hauptgebäude am damaligen Alpenquai in Zürich einzog. Als Pfenninger nach 43 Jahren in Rente ging, war ihr Team mit insgesamt 130 Frauen das grösste im ganzen Unternehmen.

So sah ein Versicherungsheft der Volksversicherung aus. Ein solches besassen im frühen 20. Jahrhundert viele Schweizer Familien.

Schwierige Jahre nach dem 1. Weltkrieg

Mit dem 1. Weltkrieg begann auch für die Rentenanstalt eine äusserst schwierige Zeit. Die beispiellose Entwertung der deutschen Mark führte 1922/23 dazu, dass es sich im deutschen Geschäft nicht mehr lohnte, die Prämien einzuziehen, weil die dadurch entstehenden Portokosten die zu bezahlenden Beiträge überstiegen. Als die Mark auf ein Billionstel ihres Goldwerts abstürzte, waren die 15 000 deutschen Policen der Rentenanstalt entwertet. Später wurde per Gesetz die Aufwertung von Lebensversicherungsverträgen und Renten in Deutschland ermöglicht, woraufhin auch die Policen der Rentenanstalt einen Teil ihres ursprünglichen Werts wiedererlangten.

Auch in Frankreich litt die Bevölkerung unter einer geschwächten Währung. Einige Versicherte der Rentenanstalt versuchten, den Kursrückgang des französischen Franc auf originelle Weise zu kompensieren: Sie bestanden darauf, dass ihnen ihre Versicherungssumme in Schweizer Franken ausgezahlt wurde. Dies mit dem Argument, dass in den Policen die Versicherungsleistungen stets in «Francs» angegeben waren, ohne den Zusatz, dass es sich um den französischen Franc handelte. Das Anliegen der Versicherten fand wenig Gehör: Der Anspruch wurde von französischen Gerichten aller Instanzen zurückgewiesen.

Rettung von Schweizer Versicherten

Die deutsche Inflation in den 20er-Jahren hatte auch für die Schweizer Versicherten weitreichende Folgen. Die acht deutschen Lebensversicherungsgesellschaften, die zu diesem Zeitpunkt in der Schweiz aktiv waren, mussten ihre in der Schweiz abgeschlossenen Versicherungen in Deutschland in Reichsmark anlegen. Als diese drastisch an Wert verlor, die Leistungen aber weiterhin in Franken ausbezahlt werden mussten, folgte unausweichlich der Konkurs. Um die Schweizer Kundinnen und Kunden zu schützen, griff der Bund ein und ersuchte die Schweizer Lebensversicherer um Hilfe. Die Idee war, dass die Schweizer Unternehmen die Policen der deutschen Versicherer untereinander aufteilten. So beteiligte sich auch die Rentenanstalt an der Rettungsaktion und übernahm insgesamt 13 600 Policen der Leipziger Versicherungsgesellschaft und der Atlas-Lebensversicherung aus Ludwigshafen. Diese Aktion brachte der Rentenanstalt damals viel Sympathie in der Bevölkerung ein.

Wachsender Verwaltungsbetrieb

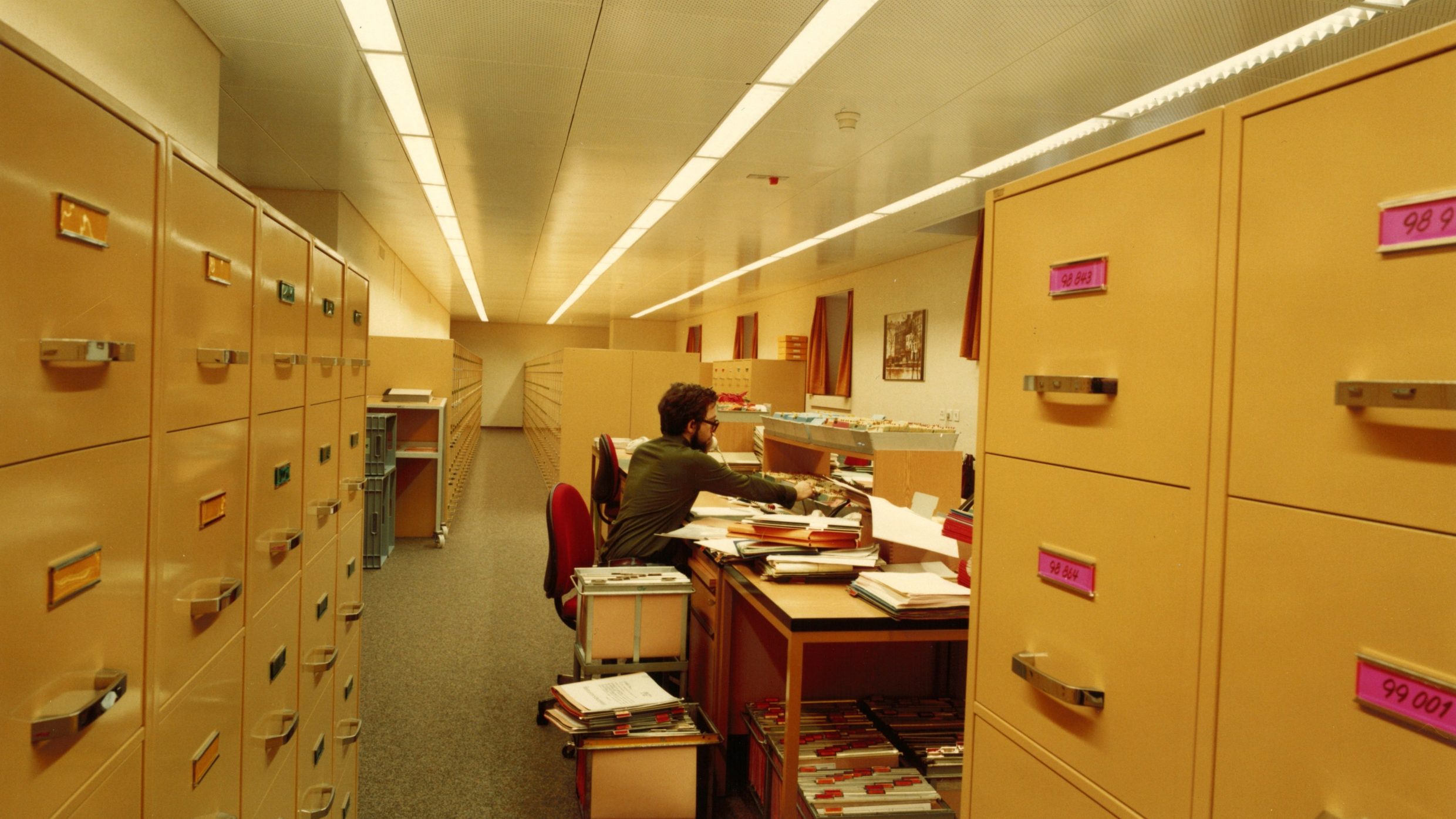

1957 zeigte die Rentenanstalt im Rahmen einer Ausstellung zum 100-Jahr-Jubiläum auf, wie stark sie im vergangenen Jahrhundert gewachsen war. Dafür wurden eindrückliche Zahlen aus dem Verwaltungsbetrieb präsentiert. Die Versicherten-Registratur umfasste zu diesem Zeitpunkt 700 000 Aktenmappen und erstreckte sich über mehrere Stockwerke. Die Angaben der Versicherten waren auf über einer halben Million Lochkarten festgehalten, wobei jährlich 60 000 Adress-, Berufs- oder Namensänderungen vorgenommen werden mussten. Jeden Tag gingen damals rund 4000 Zahlungen ein, was sich in einem Jahr auf 1,2 Millionen Zahlungen summierte. Über die Jahre hatte sich die Rentenanstalt von einem kleinen Betrieb zu einem grossen und bedeutenden Versicherungsunternehmen in Europa entwickelt.